"网红洗眼液"测评结果堪忧,未标药用成分暗藏健康风险

最近几年,一种以“泡一泡、洗一洗”为噱头的洗眼液成为短视频平台上的网红种草单品,受到不少年轻消费者追捧。知名测评机构“老爸评测”近日对多款线上**洗眼液进行了评测,结果令人震惊——这些产品虽以“温和、清洁”为卖点,实则隐藏诸多成分安全风险,长期使用甚至可能对眼部健康造成伤害。

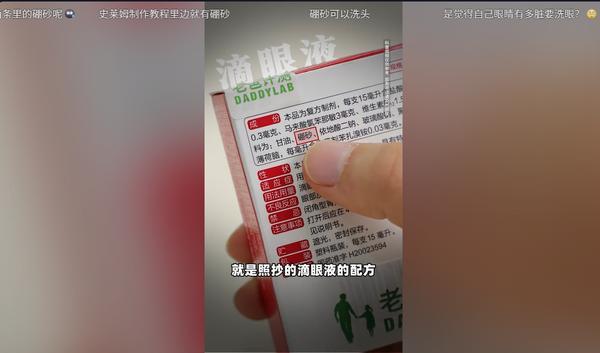

据悉,“老爸评测”以公证方式在线上平台购买了10款**洗眼液产品,这些产品大多销售火爆,有的月销量已突破百万瓶。在宣传中,它们声称“能洗出眼睛里的脏东西”“可缓解眼疲劳”,甚至标榜“适用于儿童”。然而,测试结果显示,这些产品中均检出了硼砂成分,但产品包装或成分表中无一明确标出,其添加量和推荐使用**也**未作说明。

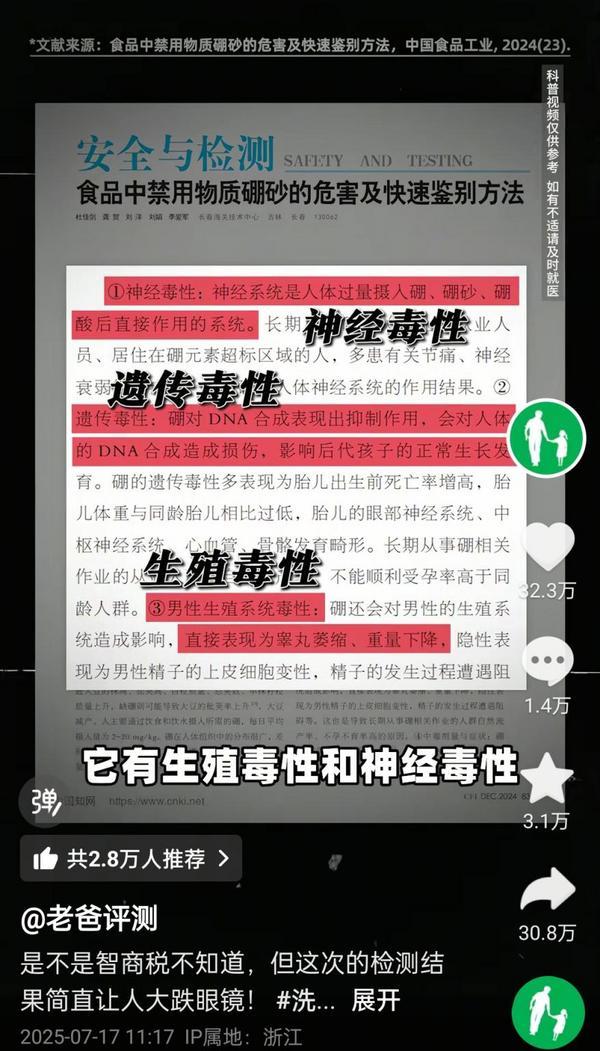

硼砂作为传统的医用和工业添加剂,具备**的**和缓释效果,广泛应用于滴眼液和清洁产品中。然而,大量研究亦表明,硼砂具有生殖毒性和神经毒性,欧盟早在2008年就将其列为“高度关注物质(SVHC”。在我国药品监管体系中,含硼类成分在滴眼液中也须严格限量使用,并明确标识警示信息。媒体也曾曝光有“黑心商家”将硼砂违规添加至史莱姆玩具,导致儿童出现皮肤过敏、脱皮等症状。“老爸评测”认为,洗眼液将整个眼球“泡”在洗眼杯中持续15至20秒的使用方式,使得硼砂通过眼部黏膜吸收的效率远高于皮肤接触,毒性更容易在体内蓄积,无疑增加了健康风险。

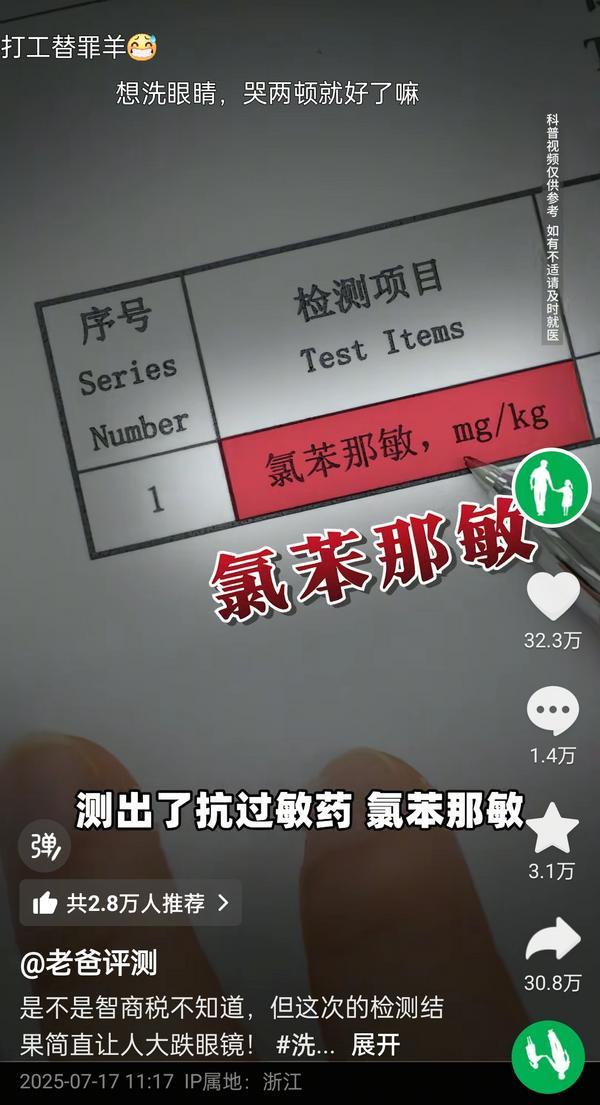

除了硼砂,本次检测还意外发现一款头部品牌洗眼液中含有**成分——氯苯那敏。氯苯那敏为**代抗组胺药,常用于**眼部过敏、瘙痒等症状,但它也存在较强的**神经抑制副作用,可能导致嗜睡、反应迟缓、乏力等不良反应。这类成分通常应在医生指导下按**标准使用,然而,该产品却打着“非药品”的旗号进行销售,**绕过了药品审批和标签披露等基本监管要求。若长期接触此类产品,潜在风险不可忽视。

事实上,洗眼液的成分和使用问题并非**遭到诟病。早在2021年和2022年,就曾有多家媒体和医疗机构指出,一些网红洗眼液存在成分模糊、使用说明不明等问题,有消费者在连续使用某品牌洗眼液一个多月后,出现眼干、**、异物感等症状,**被医生诊断为泪膜受损、角膜敏感,需停止使用并接受**。眼科专家普遍认为,**使用洗眼液容易**眼部泪膜结构,使角膜**,反而导致眼部更加敏感甚至感染。

值得注意的是,在我国现行监管体系中,滴眼液等药用眼部产品需通过严格的临床试验、审批流程并取得药品文号,而洗眼液则被划归为日化类产品,仅需完成产品备案即可上市销售。这种制度分化在**程度上放大了洗眼液的成分安全风险,也为部分企业“打擦边球”提供了操作空间。消费者在缺乏相关医学和成分知识的前提下,容易被营销话术误导,在不知情的情况下**使用甚至“全家共用”,健康隐患陡增。

对此,专家建议消费者在选购此类产品时提高警惕,仔细查看成分表,尽量选择标识清晰、具备明确使用规范的正规品牌产品。若眼部出现红痒、异物感等症状,应及时就医,在医生建议下选择合适的眼药水或护理方式。对于儿童、青少年等敏感人群,应避免接触成分不明、宣传夸大的眼部护理产品。