逐“绿”津沽绘“蓝”图

来源:瞭望东方周刊

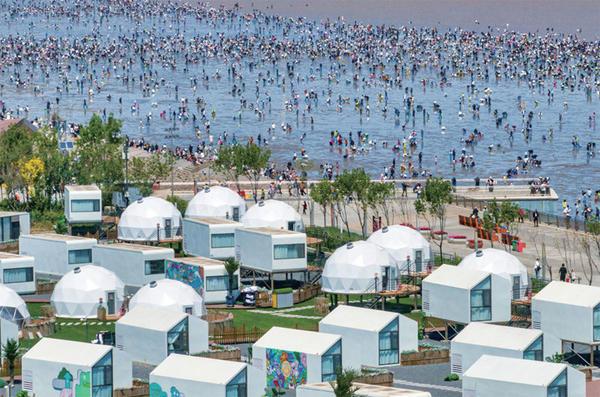

2025年5月3日,游人在天津市滨海新区东疆亲海公园赶海

清晨的阳光洒向天津渤海湾寨上街岸段,海面上波光粼粼。蔡家堡村渔民刘翠波驻足拍照,镜头里海天一色,美不胜收。“以前的生态哪像现在这么美啊!”60岁的刘翠波一边按快门一边感慨道。

寨上街岸段位于渤海湾天津岸线最北部,这里不少村子依海而生,过去因过度捕捞,导致这片海域一度“无鱼汛”“无蟹汛”,废弃物乱堆、污水乱排,近岸海域水质堪忧。

自小在渔村里长大的刘翠波,十几岁便跟着父亲出海捕捞,见证了渤海湾生态变化。“生态最差的时候,滩涂上死鱼堆成山,赤潮频发。”他对过去生态恶劣的场景记忆犹新。“如今,环境好了,鱼蟹种类和数量也回升了!”

刘翠波眼中的渔村之变正是天津践行“绿水青山就是金山银山”理念实现生态之变的一个生动缩影。

**推进美丽天津建设,持续深入打好污染防治攻坚战,协同推进降碳、减污、扩绿、增长……近年来,天津统筹推动污染防治和绿色发展,生态环境质量持续向好。

空气质量总体持续改善,天更蓝了;12条入海河流稳定**劣Ⅴ类水质,水更清了;近岸海域优良水质比例连续三年超70%,临海又亲海的美景吸引着八方来客……以“两山”理念为指引,渤海湾畔的天津不断探索生态保护与城市发展的辩证之道,逐“绿”前行,绘就发展的新“蓝”图。

共绘“同心圆”

走进天津环渤新材料有限公司(以下简称“天津环渤”厂区,工作人员正忙着将一桶桶硫酸运输罐摆放到位。这些罐体刚结束了一趟“跨城任务”,装着来自北京某半导体企业的废硫酸。

天津环渤坐落于天津市滨海新区,原以生产工业硫酸为主,后顺应市场需求向高新技术产品转型,投建电子级硫酸及废硫酸回收利用生产线。

“我们是京津冀首例危险废物跨省‘点对点’定向利用试点单位。”天津环渤新材料有限公司综合管理部部长赵津告诉《瞭望东方周刊》,北京半导体生产企业集中,废硫酸回收处理需求大,而天津环渤的废硫酸回收利用产能却“吃不饱”。两地生态环境局主动牵线,促成该企业与北京一半导体企业进行废硫酸“点对点”回收试点。

从2023年11月开始,两家企业合作至今,天津环渤接收北京企业废酸超1.8万吨,**成本750余万元,产生经济效益950余万元。“企业既实现了降本增效,还提升了在京津冀区域的知名度,助力电子酸等产品得到行业认可,进而形成循环型合作新模式。”赵津说。

京津“点对点”危险废物处置利用模式,助力企业绿色转型,为区域产业发展注入绿色新动能,也是京津冀协同发展在生态环保领域深度推进的一个缩影。

京津冀协同发展战略实施十余年来,三地紧密协作,在生态领域协力下好“一盘棋”。通过健全完善联动机制,三地在统一规划、联合执法、信息共享、生态补偿等方面不断突破,区域生态环境联建联防联治向纵深发展。

曾几何时,京津冀及周边地区大气污染较重。如今,蓝天白云成为“常客”,时常刷屏朋友圈。

“三地已连续8年开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动,持续实施区域大气联防联控,联合应对大范围污染天气,实施产业、能源、交通运输绿色低碳转型和工业深度治理。”天津市生态环境局大气处副处长常文韬说,京津冀**强化大气污染联防联治,推动区域空气质量不断改善。

2024年,京津冀三地细颗粒物(PM2.5年均浓度较2013年降幅均超六成,优良天数大幅增加,重污染天数显著减少。2025年上半年,京津冀及周边地区“2 36”城市PM2.5平均浓度同比下降15.4%。

京津冀区域同属海河流域水系,协同治理,不仅让天更蓝,也让水更清。

飞鸟掠过水面,碧波倒映云影,在燕山脚下的于桥水库,天津市生态环境监测**水环境监测研究室主任梅鹏蔚和同事正在提取水样。

于桥水库位于引滦入津工程下游,是天津人的“大水缸”。“七八年前,水库发生藻类水华,水面仿佛飘着一层绿漆,威胁天津饮用水安全。”梅鹏蔚说。

2025年6月8日,天津于桥水库

2016年,天津、河北实施引滦入津上下游横向生态补偿,**及津冀两地共同安排资金治理水环境。“在上下游共同努力下,于桥水库水质由Ⅳ类恢复到Ⅲ类,甚至还达到过Ⅱ类。”梅鹏蔚欣慰地说道。

“近年来,京津冀三地加快建立**流域横向生态补偿机制,在资金拨付、联防联控等领域持续发力,目前已实现京津水源上游流域生态补偿全覆盖。”天津市生态环境局水生态环境处副处长邵晓龙介绍道,这些实践是京津冀协同治水向纵深推进的生动注脚。

协同领域还在不断拓展,联合打击环境污染违法犯罪、建立近岸海域水质保障联合会商机制、争取**科技重大专项落地……天津正持续推动美丽**先行区建设。

目前,京津冀成功创建**生态文明建设示范区22个,“绿水青山就是金山银山”实践创新基地20个,“绿林满溢、湿地环抱、碧海相拥”的良好生态画卷在京畿大地逐步铺展,映照出协同合作的蓬勃生机。

“我们锚定美丽**先行区建设,在生态环保协同上持续加力,为绿色城市群建设探路,为美丽**树立样板,让区域绿意更浓,发展动能更足。”天津市生态环境局党组书记张弢说。

念好“关系经”

在天津市北辰区,一座橙蓝绿相间的建筑**醒目,天津江天数据科技有限公司坐落于此。公司内,万台柜机灯光闪烁,伴有轻微嗡鸣。工作人员在控制**操作智能大屏,调阅实时能耗数据。

天津江天数据科技有限公司**数据**已投入使用(李然/摄

很难想象,这家成立于六年前的数字企业,前身可溯源至1958年成立的天津重型机器厂,曾一度发展为**排名前列的钢铁企业。

多年前天津提出破解 “钢铁围城” 目标,在产业结构调整浪潮下,“转型不是选择题,是必答题。”天津江天数据科技有限公司总经理**说。

曾经的钢铁企业在原有厂址上,依托自建变电站和较强的电路扩容能力,向数据**转型,在机组间开辟出了新天地——智算**采用多项前沿技术,实时调优能源利用,实现了PUE(数据总能耗低于1.2的能效突破。“我们做的不仅是绿色节能,更是谋转型、求发展。”**感慨道。

从“靠钢吃饭”到“数字变身”,企业的转型破解了发展与保护的难题,也为区域产业升级与绿色发展注入动能。

绿色转型辐射带动加速。近年来,天津市生态环境部门推动武清绢花、静海涉钢等传统产业集群突破瓶颈,加快绿色升级。常文韬表示,通过政策与技术双管齐下,组织专家现场指导改造,纾困解难,助力企业绿色转型发展成效显著。

“在保护中谋发展、在发展中促保护”的实践不止于企业。天津市西青区王稳庄镇曾是远近闻名的“钉子小镇”,高峰时钉子产量可占**40%以上,带来一时的经济繁荣,环境却不堪重负,污水横流、气味刺鼻。

2018年,天津正式划定736平方公里绿色生态屏障。借着这股东风,王稳庄镇下决心“拔钉子”。改善环境留出发展空间、治理污染打造高标准农田、搭建赛达工业园平台……近年来,小镇利用现有资源,加快一二三产全产业链融合步伐,实现“借绿生金”。

2020年,王稳庄镇获生态环境部“绿水青山就是金山银山”实践创新基地称号。“曾经‘忍痛’转型,换来的是可持续发展,环境美了,产业兴了,从心底里产生了成就感。”王稳庄镇环保办负责人吴晓蔚感慨道。

天津市生态环境局局长史津表示,目前,天津已有5个行政辖区被命名为**生态文明建设示范区,5个申报主体获得“两山”实践创新基地称号,形成“生态 文旅”“生态 农业”等可学习、可复制的模式。

“两山”实践更延伸至渤海湾畔,环境改善、生态向好,人们尽享亲海之乐。

通过实施渤海综合治理攻坚战,天津近岸海域水质稳定提升。如今,在生态环境持续改善的基础上,**海洋博物馆、东疆湾沙滩、露营基地等文旅场景串珠成链,持续释放海洋文旅经济新活力。

不仅如此,天津**城区绿色出行率达76%;300余个家门口的口袋公园让“推窗见绿”成常态;餐饮油烟、噪声污染逐渐消减,城市中的绿色“家底”愈发深厚,群众的获得感、幸福感持续增加。

“我们坚持系统思维,统筹发展与保护、注重环境改善与生态保护协同、兼顾指标改善与民**展,努力实现让生态红利真正惠泽群众。”史津说。

善用“指挥棒”

落实**“双碳”目标,天津先行先试。2021年9月,《天津市碳达峰碳中和促进条例》发布,以法规形式明确管理体制、基本制度和绿色转型、降碳增汇的政策措施,是**首部以促进实现碳达峰、碳中和目标为主旨的省级地方性法规。

有了制度牵引,企业绿色转型蹄疾步稳。天津渤化化工发展有限公司2023年加入碳市场,在履约中探索前行。“我们根据相关要求,主动适应绿色低碳发展要求,切实承担减污降碳的主体责任。”该企业计划发展部副部长刘玉欢说,企业实现综合能耗与碳排放强度逐年下降,并入选了2025年生态环境部绿色低碳典型案例。

“‘十四五’以来,天津市有50余家企业通过出售配额700万吨,带来收益1.94亿元。”天津市生态环境局应对气候变化与**合作处处长张泽生说,制度牵引,加上“增碳有成本、减碳有收益”的市场调节机制,**推动能源结构低碳化,促进企业绿色低碳发展。

“政策制定需紧扣生态文明体制改革**,既要划清红线,又要指明路径。”天津市生态环境局综合处**主管黄磊参与不少政策制定,对此深有感触,“通过优化顶层设计,守住生态环境底线,才能服务绿色高质量发展。”

天津石化炼油提质改造是天津市2024年**建设项目,环评编制及审批一度面临时间紧、任务重的难题。天津市生态环境局有关部门主动作为,组建服务团队,送去“环评审批服务单”,对规划环评符合性、主要污染物总量控制等难点问题,派出技术人员研判解决。不久后,项目顺利开工。

**服务的背后是以制度守底线、助发展的鲜活实践。近年来,天津创新**项目环评服务保障,健全审批服务机制,组织成立**项目环评保障工作专班,跟踪进展、协调解决问题。截至2024年底,累计完成340余个**项目环评审批和备案,涉及总投资约4600亿元。

在机动车检验机构监管方面,天津兼顾严格执法与柔性管理。例如,2024年新修订实施的《天津市机动车检验检测机构记分制管理办法》,对记满12分的机动车检验检测机构进行约谈整改。

天津市生态环境保护综合行政执法总队移动源支队长石佳良说:“这种分级分类的监管策略,既不会过度干扰机构正常运营,又能对有潜在风险的机构及时‘敲警钟’,督促其规范经营,有助于维护行业稳定良性发展。”

当前,天津已形成以《天津市生态环境保护条例》为统领,大气、水、土壤等7部单项法规为支撑的生态环境法规体系,为生态环境持续改善筑牢法治根基。同时,现行有效生态环境地方标准30余项,覆盖钢铁、垃圾焚烧等多个领域。

“我们坚持用制度‘刚性’守护生态‘韧性’。”黄磊说,制度护航下,山水林田湖草沙湿系统治理成效显著,绿色发展动能更足。行走在津沽大地,蓝天白云成为常态,清水绿岸随处可见,鸟语花香萦绕身边。

张弢表示,天津将继续坚定不移走生态优先、绿色发展之路,持续深化京津冀生态环境联建联防联治,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,努力建设人与自然和谐共生的美丽天津。

《瞭望东方周刊》记者邵香云、徐思钰 编辑高雪梅

张紫祎